1961 год будет переломным в творчества Сидура. Станет точкой отсчета нового времени, когда он создаст свои самые лучшие работы. В них проявится его особый взгляд на мир, неповторимый узнаваемый почерк художника. Он придет к той ясной, низведенной практически до знака форме, которая позволит ему наконец высказаться, быть может, и о самом главном, что жило в нем уже долгие годы — о пережитом и увиденном на войне.

Но прежде, Сидур перенес обширный инфаркт, едва не умер, и в очередной раз вернулся к жизни. Правда на этот раз, побывав между жизнью и смертью, он как никогда остро ощутил бренность человеческого существования, мучительно осознав, что может многое не успеть.

Около года, после инфаркта, Сидур не может заниматься скульптурой и вынужден переключиться на графику, чтобы продолжать свои творческие поиски. Да и позднее, когда скульптор уже окрепнет, ему все же будет не под силу ворочать тяжелые камни, и он перейдет на работу с металлом.

Его произведения совсем перестают походить на работы добросовестных последователей социалистического реализма. Они выбиваются из общей массы понятного и одобряемого искусства. Их все больше не принимают и резко критикуют. А вместе с ними ругают и его самого, безудержно увлеченного формой в ущерб, как категорично подчеркивается, глубокому ее содержанию.

Постепенно его успешного и довольно известного скульптора перестают выставлять. К нему также прекращают поступать государственные заказы на работу, и встает даже вопрос о том, чтобы лишить его мастерской. А для художника это одна из самых больших бед. Остаться без мастерской, значит, потерять возможность работать. Спасет его от такой напасти, как это не горько прозвучит, собственное физическое увечье. Суровая комиссия примет во внимание, что он ветеран войны и более того — инвалид и с неохотой оставит в покое.

Несмотря на все обвинения, в бессодержательности его творчества, в работах Сидура всегда прослеживается ясная тема, и именно ею определяется воплощение в будущей форме. И то, что обычно тема становится поводом к созданию не одной и не двух, а целого цикла работ, говорит о том, что ему не удаётся успокоиться или удовлетворится результатом сразу. Он обдумывает ее, примеривается, разглядывает с разных сторон и, рождённые в таких размышлениях образы, закрепляет в материале.

Долгие годы Сидур работает, не имея выставок и признания. Он остаётся одиночкой, находясь в стороне и от широкого круга художников ведущего направления, и от остальных творческих союзов и групп, чьих представителей относили к неофициальному искусству. Он зарабатывает, выполняя заказы на надгробные памятники. Зачастую, испытывая недостаток в деньгах, художник делал отливки своих скульптур из более дешевого металла, алюминия, а не бронзы, а после доводил их формы вручную, напильником без каких-либо помощников. По этой же причине часть скульптур того времени имели чуть не камерный размер, хотя сохраняли потенциал монументального произведения. И позднее, когда появлялась возможность их увеличивать, только выигрывали оттого.

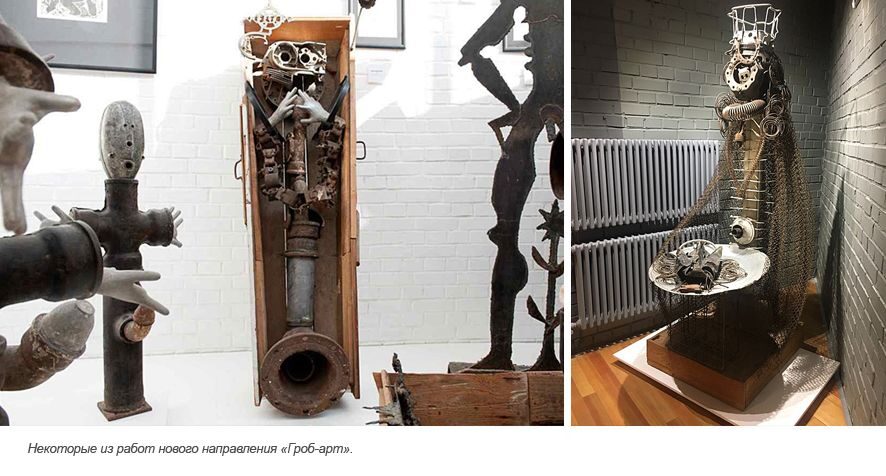

В 70-е годы его захватила новая идея, создание собственного направления, которому он сам подбирает название — «Гроб-арт». Различному бытовому и промышленному мусору, вещам, что когда-то служили людям по своему прямому назначению, Сидур давал вторую жизнь в художественных произведениях. Правда, теперь, многие из них утрачивали бездушность мертвого предмета, становясь частями тел или прообразами одушевлённых персонажей.

Любопытен в этой связи его цикл работ «Лики», своего рода, переосмысление иконных образов, или скорее, воплощение их в столь необычном виде, который способен вызывать смутно беспокойные ощущения. Они завораживают настолько, что нельзя просто так пройти мимо, а уходя, нельзя волей-неволей, не обернуться, чтобы ещё раз посмотреть на них. В них нет привычных черт человеческого лица, нет, ясно очерченных формой, носа и глаз, нет рта. Однако отступишь немного и ловишь уже на себе тяжелый взгляд, а из жестких изломов и складок расплющенного металла проступает суровое выражение лица.

Постепенно время менялось, и Сидур становится известен не только узкому кругу интеллигенции, внутри страны, его мастерскую начинают посещать и приезжие иностранцы — туристы, дипломаты. Позднее в Германии проходят две его персональные выставки. А в 1974 году на деньги, собранные от пожертвований, в немецком Касселе открывается и первый его памятник «Памятник погибшим от насилия». Одним словом, широкая известность к нему приходит вначале далеко за пределами родины, и, как не парадоксально звучит, в той стране, с народом, которой он много лет назад воевал.

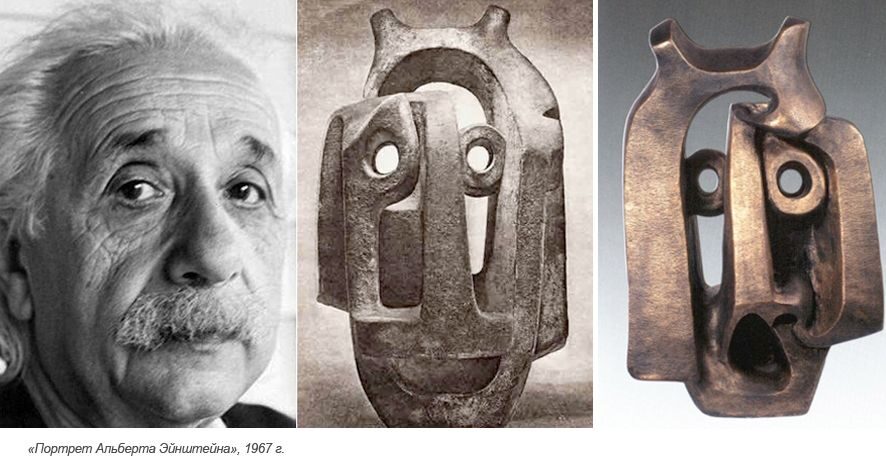

Рассказывают случай, который был почти анекдотичным по своему характеру и мог бы вызвать улыбку, если бы одновременно не наводил на грустные мысли. Он произошел со скульптурой Сидура, головой Эйнштейна. Как-то к скульптору в мастерскую попали американцы, которые очень хотели приобрести этот портрет. Они сказали, что были из того же института, где когда-то работал Эйнштейн. И многие из их коллег еще помнили его. Они видели где-то фотографию этой работы и утверждали, что скульптура один в один похожа на знаменитого ученого. Удивленный Сидур, готов был уже отдать работу за предложенные деньги, однако функционер, который сопровождал иностранную делегацию, тут же вмешался в разговор. Он возразил, что этот бюст не может стоить дороже той суммы, что платят за бюсты Ленина. Придя в сильнейшее негодование, Сидур отдал тогда скульптуру даром.

Вот так, несмотря на ту известность, что Сидур приобретает за рубежом внутри своей страны, по большому счету, для него ничего не меняется. Он по-прежнему не может выставляться, ютится в тесной мастерской, которая переполнена его работами и вынужден уничтожать некоторые из них, чтобы создавать новые, потому что ему попросту не хватает места. Однако при этом, он не хочет никуда уезжать, он не чувствует себя диссидентом. И его единственное желание неизменно, как и прежде, — чтобы ему не мешали работать.

Между тем здоровье мастера и так изрядно расстроенное начинает ухудшаться. Не имея сил работать со скульптурой, он продолжает заниматься живописью и графикой. Причем его живописные и графические произведения могут рассматриваться отдельно от его опыта связанного со скульптурой. Они вполне самостоятельны и имеют свою художественную ценность, что не так часто встретишь у художников. Обычно другой вид искусства является дополнением или составной частью их основного вида творчества.

Последние годы для скульптора проходят все так же в борьбе с недугами и в работе, которую позволяло еще выполнять его здоровье.

Лишь после смерти приходит к нему настоящее признание и в собственной стране. О нем начинают говорить, его начинает узнавать массовый зритель. Уже в 1987 году, всего через год после смерти, проходит первая выставка его работ в Москве, которая становится событием и привлекает огромное внимание со стороны общественности. Во многом благодаря отзывам о ней и деятельной инициативе небезразличных людей в 1989 году становится возможным появление и целого музея имени Вадима Сидура. В его коллекцию вошло большое количество работ художника. Среди них не только скульптуры раннего, зрелого и позднего периодов творческого пути, но и произведения живописи и графики. И хотя помещения здания не позволяли тогда, и не позволяют даже сейчас разместить одновременно все произведения Сидура, музей и по сей день остается, пожалуй, единственным местом, где в постоянной экспозиции наиболее полно представлено творчество ушедшего от нас мастера.

08.11.2020 / Автор Константин Капустин

Капустин Константин Евгеньевич — художник, дизайнер. Окончил УФРАЖВиЗ (Уральский Филиал Российской Академии Живописи Ваяния и Зодчества). Входил в 2004-2007 гг. в творческую группу KAZAHI, с которой реализовал несколько персональных проектов в Перми, Екатеринбурге и Москве. Также принимал участие в фестивалях современного искусства: «Пермь 36» (г. Пермь), «Мифы города» (г. Екатеринбург, г. Пермь) и «Стой! Кто идет?» (г. Москва). В свободное время пишет заметки и статьи об искусстве.