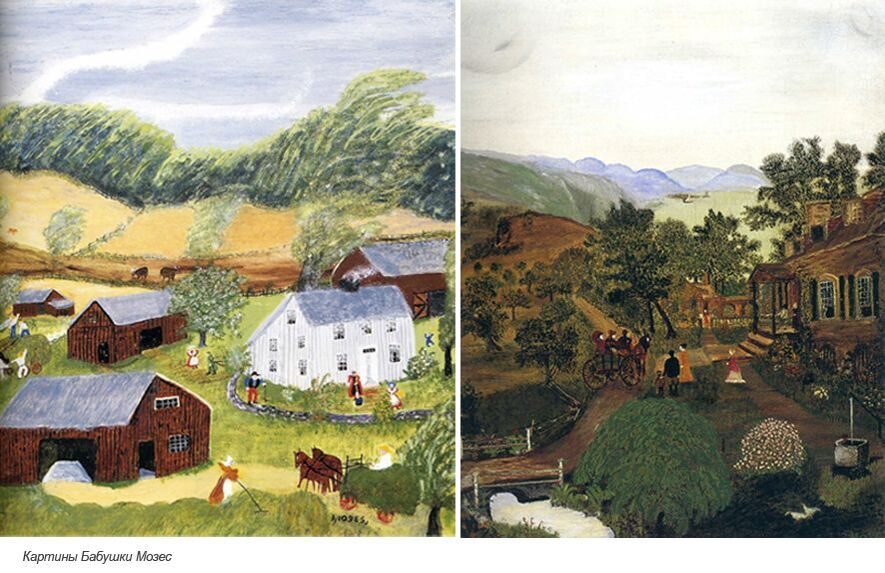

Бабушка Мозес (настоящее имя Анна Мэри Мозес, урожденная Робертсон, (7 сентября 1860 - 13 декабря 1961) — американская художница-любительница, самая известная представительница американского наивного искусства. Начав рисовать только в преклонном возрасте, она уже через пять лет обрела славу. За 26 лет своей творческой карьеры Мозес создала более полутора тысяч картин. Одна из них «Старый, пестрый дом» была продана на аукционе в Мемфисе, в 2004 году за 60000 долларов.

(справка из энциклопедии)

Лишь забрезжил свет, как она уже была на ногах. Деревенская жизнь приучила ее к этому ещё с самого детства. В семье никогда не было достатка и потому приходилось работать не покладая рук. Работали все: от мала до велика. В двенадцать лет ее взяли прислугой в зажиточный дом по соседству, и с тех пор до самых почтенных лет она не помнила и часа свободного времени, который выпал бы на ее долю. А к семидесяти пяти вдруг ясно ощутила, как подкралась к ней неуютная старость. И все б ничего, да скрутила, проклятая, суставы пальцев болью и уже нельзя было выполнять руками ни привычную тяжелую работу на ферме, ни заниматься любимыми вязанием и вышивкой. Другой человек впал бы в уныние, но не она, не Бабушка Мозес, как прозвали ее потом журналисты. Помогла, наверное, и дочь. Как-то просто сказала ей: «Мама, мне тут краски оставили, не хотите порисовать?» Она подумала: «А почему бы и нет?» — и постепенно так увлеклась, что не пропускала теперь и дня, без того, чтобы не уединяться в небольшой комнатке с красками и кистями. Вот и сегодня, едва проснувшись, еще не позавтракав и, как следует, не умывшись, она уже спешила приступить к своей новой картине…

(из книги «Записки о художниках»)

1

Когда речь заходит о наивном искусстве, очевидным становится то, что не так-то легко уложить его сущность в границы какого-то ясного определения. Порой, даже искусствоведы не сходятся в общем мнении о нем. Тут уж о чем только не говорят: и о примитивизме в целом, и о самодеятельности, и о детском творчестве, и о многом другом. Большинство начинают с того, что наивные художники это, прежде всего люди, не получившие художественного образования. Но разве наличие образования может определять художника? Разве мало мы знаем самоучек, которые раскрылись как яркие, непохожие ни на кого художники? И наоборот, сколько академиков и профессоров было в истории искусства, которые не создали ничего сколько-нибудь приметного и интересного, и чьи имена канули в Лету. Вот говоря и о мастерах наивного искусства, в первую очередь, наверное, стоит заметить, что это художники, обладающие особым даром непосредственного, чистого восприятия окружающего мира. Их творческий порыв продиктован всегда внутренней необходимостью к самовыражению. Им удается ограждать себя от какого-либо влияния извне. Они не копируют как, например, самодеятельные художники чей-то стиль или сюжеты. У них собственный взгляд на действительность, своя манера и свой пластический язык, который развивается и обогащается от работы к работе. Они не ограничивают себя и в выборе тем, но всегда берутся за то, что им душевно дорого, близко, что ими лично пережито, тесно связано с их мыслями, воспоминаниями, чувствами или фантазиями.

Да, они всегда без художественного образования. Почти всегда владеют какой-то другой профессией и часто занимаются живописью либо в свободное от основной работы время, либо уже в преклонном возрасте, после выхода на пенсию. Но искусство для них становится миром без границ, в котором не существует ничего, что им неподвластно или невозможно.

…Бабушка Мозес взяла в руки деревянную дощечку, загрунтованную накануне, внимательно осмотрела ее и, одобрительно хмыкнув, положила на столик у стены. У нее не было ни отдельной комнаты, вроде мастерской для работы над своими картинами, ни обычного в таких случаях для художника мольберта. Тут все она устроили по-простому. Мастерской ей служила ее собственная спаленка, а мольбертом деревянный стол. Да и с холстами она никогда не возилась. Картины рисовала на тонких фанерках или досточках, перед тем, прокрашивая их лишь на раз белой краской вместо грунта.

Трудностей с выбором тем у нее не было. Часто она рисовала свое прошлое. Выуживала из неувядающей памяти очередной эпизод прожитой жизни и переносила его со всей непосредственностью отмеренного ей богом таланта на картину.

Так оживали под ее кистью знакомые места, а вместе с ними и знакомые люди, соседи, близкие и родные. Тут в воскресный день они неторопливо шествуют в церковь, там отмечают весело праздник, а на каких-то картинах проводят свои дни в благодетельном труде. Везде у нее безмолвный восторг и преклонение перед простым течением человеческой жизни…

(из книги «Записки о художниках»)

2

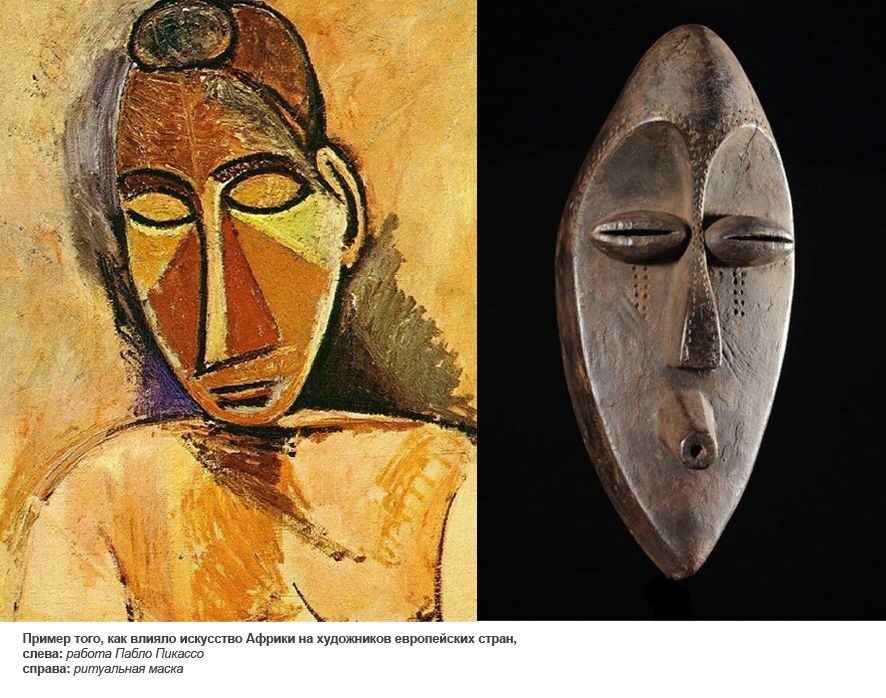

Впервые общественный интерес к наивному искусству возник на рубеже 19-20 веков. К тому времени все европейское искусство находилось в глубоком кризисе. Оно становилось в большей степени формальным, утрачивало свой творческий импульс, внутреннюю силу и энергию. Популярные направления переставали соответствовать духовным запросам современности. Поэтому художники искали для себя новые источники вдохновения. Кто-то из них продолжал обращаться к искусству Европы, но к тем периодам, что шли до эпохи Возрождения, считая произведения тех времен более искренними, лишенными искусственного налета учености. Другие художники повернулись к искусству неевропейских народов, преимущественно, Азии и Африки. Третьи внимательно изучали народное творчество в разных его проявлениях, творчество детей или душевнобольных. Результатом таких поисков стало появление небывалого до того времени числа различных направлений. Раскрепощение в искусстве достигло своей предельной точки. Переосмысливалось само понятие «искусство» и понятие того, что называть теперь произведением искусства. Общество постепенно училось видеть ценность в том, что раньше им клеймилось как низкое и варварское.

На произведения наивного искусства, вначале тоже смотрели как на необычные диковинки или некие любопытные предметы из кунсткамеры. Но со временем отношение к ним изменилось. Немало тому поспособствовал проявленный интерес со стороны больших художников профессионалов. Пикассо, например, очень ценил талант таможенника Руссо, а Ларионов восторгался самобытностью Нико Пиросмани. Одним словом, довольно скоро своей славой и популярностью художники наивного направления уже могли помериться с общепризнанными мастерами, имеющими профессиональное образование. В искусстве настало новое время, где все больше и больше начинали ценить не ремесленную выучку, а свое собственное видение, уникальность художественного языка.

Синий цвет заиграл особенной пронзительностью и радостью, когда, рисуя небо на своей новой картине, бабушка Мозес положила первые мазки краски по белоснежному грунту. Чистые, яркие цвета всегда волновали ее и пробуждали разные мысли. Она думала о том, что многое успела сделать за свою жизнь. Да и как было не успеть? Шутка ли сказать, уже больше века жила она на земле. В двадцать семь вышла замуж. Поздновато, конечно, по тому времени, но ничего, муж был таким же обычным человеком, как и она, добрым фермером и работящим. Были дети и немало, всех вместе целый десяток наберется — мальчишек да девчонок. Правда, пятерых из них похоронила еще тогда, в далёком прошлом, совсем невинных, почти младенцев.

Труден был ее крестьянский хлеб, но она не жаловалась и другой судьбы себе и не искала. Со временем появились у неё и собственное хозяйство, и собственный дом. За работой она находила время для радости и для любимых занятий. А какие она делала джемы! Вся округа знала об этом. На больших сельских ярмарках их раскупали в одно мгновение. Даже на первой своей выставке, в день открытия, она не удержалась и угощала гостей джемами собственного приготовления.

Ах, выставки! Разве ж думала она о них, когда в семьдесят пять вдруг начала рисовать? Рада уже была тому, что просто нашла еще одно занятие по душе. Потом радовалось, что ее картинами начали интересоваться другие. Иногда выставляла их на ярмарках и некоторые из них даже продавала. А потом однажды заглянул к ней странный парень, по одежде и всему виду явно горожанин, и долго говорил что-то витиеватое и маловразумительное. Она подумала, что он толкует о покупке дома, однако парень отчаянно повертел головой и тогда напрямик спросил, не может ли он взглянуть на ее картины. Она показала все. А он, чудак, их все и купил, да еще пообещал, что непременно сделает ее знаменитой. Ну, не безумец ли?

А после она действительно стала знаменитой и где только не побывала со своими выставками. Видела разных больших людей и даже встречалась с самим президентом Америки. И не просто так, а на знаменательном событии, когда он лично вручал ей почетную премию. О ней писало полмира. Ее фотографии были на обложках престижных журналов, в том числе“Time” и “Life”. Было это все неожиданно и приятно, но вместе с тем и довольно утомительно. И она неизменно возвращалась домой, в свой мир, где продолжала создавать удивительные работы, в которых царили мир, гармония и порядок.

(Из книги «Записки о художниках»)

3

Чем же так трогают нас картины Бабушки Мозес? В чем секрет их очарования? Почему они становятся близки людям разных культур, социальных положений и профессий. Что удавалось разглядеть в непритязательных мотивах этой необразованной, скромной старушке, а потом сделать доступным для других через свои произведения?

Быть может, все дело в том, что она умела передать те необыкновенные моменты, когда мы ощущаем свое единение с божественной природой, и испытываем щемящее сердце сожаление об утерянном вечном рае? Ведь ее пейзажи, по сути, и есть картины этого самого рая.

Как-то, в середине 90-х годов двум художникам, создателям соцарта, Виталию Комару и Александру Меламиду пришла идея запустить художественный проект под названием «Выбор народа». Тогда объектами их исследования были лишь народы США и бывшего СССР. Позднее география стран значительно расширилась. Суть проекта сводилась к некой форме социологического опроса. Результатом стал цикл картин созданный, на основе мнения опрошенных людей из разных стран. Весь цикл работ делился на две группы — наиболее нелюбимых у различных народов произведений и наоборот — самых желанных и притягательных. И вот, что удивительно, самыми нелюбимыми картинами практически всегда оказывались геометрические абстракции. Ну а любимыми становились пейзажи, наполненные солнечным светом, где были лес, журчащие реки, цветущая зелень лугов, словом, те виды, созерцание которых в нашем сознании тесно связано с представлением о неведомом нам, но непременно желанном, благодатном рае.

15.05.2020 / Автор Константин Капустин

Капустин Константин Евгеньевич — художник, дизайнер. Окончил УФРАЖВиЗ (Уральский Филиал Российской Академии Живописи Ваяния и Зодчества). Входил в 2004-2007 гг. в творческую группу KAZAHI, с которой реализовал несколько персональных проектов в Перми, Екатеринбурге и Москве. Также принимал участие в фестивалях современного искусства: «Пермь 36» (г. Пермь), «Мифы города» (г. Екатеринбург, г. Пермь) и «Стой! Кто идет?» (г. Москва). В свободное время пишет заметки и статьи об искусстве.